中国食品展示会への出展を成功させるために-事前準備編-

食品の中国市場進出において、現地で開催される展示会への出展は必須と言えるでしょう。販売パートナーを探すに当たり、来場者の感想、貴社製品を販売することに対する熱意、市場の盛り上がりなど、自ら現地に赴くことで感じ取れるものは少なくありません。そしてそこで得られる経験値が将来的な成功への糧となります。

本記事では、中国への食品輸出による進出を検討する企業が、現地で開催される食品展示会への出展を通じて成功するために知っておくべき事前知識や行うべき準備について解説します。

(出展する展示会選びのポイントや、開催予定の食品展示会の情報については展示会選び編をお読みください)

中国の代理権と販売授権書について理解する

中国の食品展示会に出展し商談を行うと、かなりの頻度で代理権や販売授権書についての質問を受けることになります。回答できないと相手が一気にトーンダウンすることもありますので、あらかじめ自社の方向性を決めておく必要があります。大まかではありますが、付与する権限により主に4つの展開方法があります。

総輸入元

中国での輸入通関時に荷受人(コンサイニー)となる企業で、販売総代理が兼ねる場合もあります。契約の内容にもよりますが、一般的には商品を日本のメーカーへ発注(売買契約書を締結)した後に輸入通関を行い、販売者の指定する倉庫へ納品するまでの役割を担います。商品代金の日本への送金も、通常は荷受人が行います。

販売者への卸売の際のマージンは数パーセントであることが一般的ですが、商品代金の回収リスクや、商品の一時在庫が必要かなどの条件により変動します。

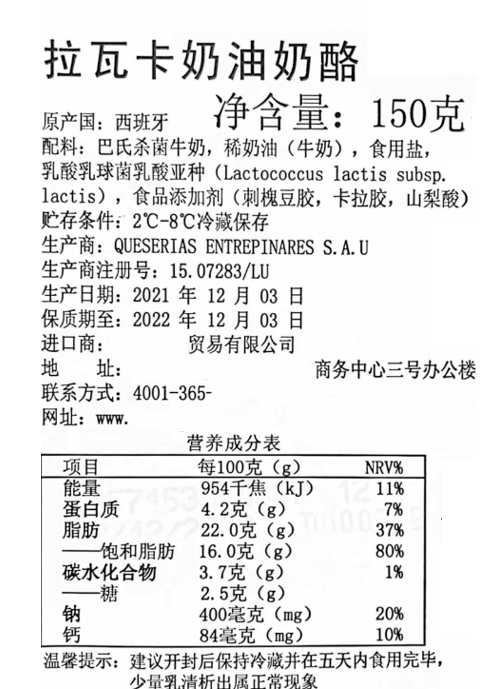

輸入通関が認められた商品は税関で登録(備案といいます)され、その証明とも言える輸入食品用のラベルを貼付することで市場へ流通が可能となります。

中国の通関会社が輸入代行として引き受けてくれることもありますので、提携先がない場合は相談してみましょう。ただし、一般的には率先して商品の市場開拓をしてくれるわけではないので、販売総代理と混同しないようにしてください。

販売総代理

その名の通り、中国において商品の販売に関する最も強い権限を持つ企業となります。この権利を付与した場合、この企業が中国市場における貴社の最重要パートナーとなりますので、慎重に選定する必要があります。

初回の契約期間は3年更新が一般的です。5年10年と長期で要求してくる企業も多いですが、長いほどうまくいかなかったとき身動きが取れなくなりますので、3年以下の期間で締結するのが良いでしょう。

なお、少量の取引が始まったばかりの段階、相手によっては出会ったその日に販売総代理権を要求されるケースもよくあります。「この商品は素晴らしい!」「絶対売れる!」と評価され、気分が良くなりつい何らかの代理権を付与してしまったという話も耳にします。

気持ちはわかりますが、感情よりも大切なのは相手の資本力、所有する販売ネットワーク、スタッフの経験値、現状の顧客層と貴社の製品との親和性、詳細な販売計画など、相手に任せるに足る理由がどれほどあるかです。くれぐれも「会食をして波長があったから」と、勢いで代理権を付与することのないよう注意しましょう。

メリット

- 販売総代理が市場開拓・顧客獲得をしていくため、メーカーは戦略立案および実行のための費用と労力を軽減できる

- 中国市場に詳しいスタッフが自社内にいなくとも、パートナーへ任せることができる

- パートナーが優秀な場合、想像をはるかに超える大きな売り上げへとつながる

デメリット

- 期待した売上がなくとも、契約期間中は他のパートナーと提携できない

- 広告宣伝費の負担協力を幾度となく要求される場合がある

- 契約延長をしなかった場合、それまで総代理を経由して商品を納品していた先へ継続して販売できるとは限らない

- 初回の契約期間中に商品の製造方法や売り方を徹底的に分析され、契約期間終了と共に自社ブランドを立ち上げ、競合となるケースも少なくない

- 自社内に中国市場進出のノウハウが蓄積されにくい

販売地域代理

中国は広大なだけでなく、地域により経済力も生活習慣も食文化も異なりますので、全国展開をするよほどの大企業でない限り、1社で全土の市場開拓を行うのは困難です。そのためエリアごとに販売代理権を付与する場合があります。販売総代理を置かずに複数の地域代理パートナーを設置するケースもあります。

メリット

- 万一ある地域のパートナー選定に失敗しても、影響が限定される

- ある地域での成功例を別の地域へも共有できる

- 中国各地の経済や文化に触れることができるため、自社内の経験値がアップする

デメリット

- 各地の展示会に出展するなど、パートナー選定の費用、時間、労力がかかる

- 代理権を付与するエリアをどう分けるか、代理権を付与した企業が、別の企業に代理権を付与したエリア内に顧客を持っている場合どう扱うかなど、ルールづくりと管理が難しい

- 運営難易度が高く、自社チーム内にある程度中国ビジネスに精通した社員、もしくは外部の専門コンサルがいないとうまく進められなくなることが多い

なお、販売総代理を選定後にパートナーが地域代理制を構築していくことはありますが、貴社が複数の企業へ地域代理権を付与した後に、一元化を目的として、彼らの上に販売総代理を設置することは簡単に受け入れられないでしょう。この点には十分留意する必要があります。

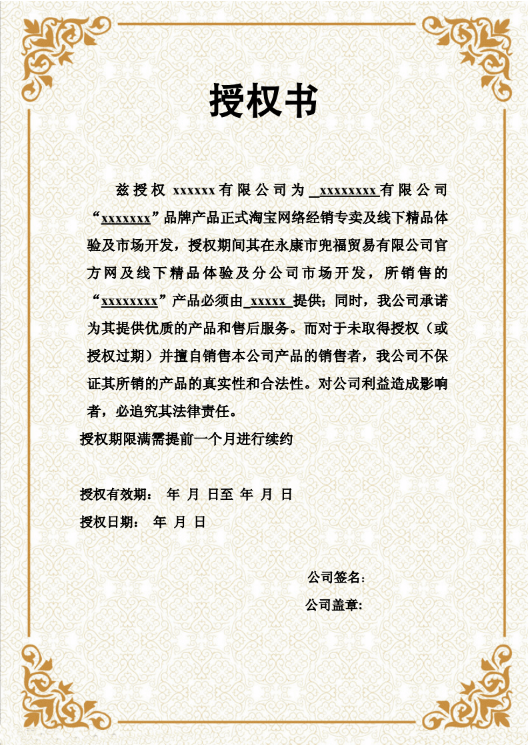

販売授権書(売買契約のみによる取引)

代理権の性質を有しない、自社製品の販売をする相手に対し発行する販売許可証です。授権書がないと正規ルートで仕入販売していることの証明ができず、商品がニセモノであることを疑われたり、安定供給できない販売者であると見なされるリスクがあるため、販売者によっては発行を求められます。

日本では馴染みがないせいか、何らかの権利を認めることになるのではと、頑なに発行を拒む企業もあるようです。決してそんなことはなく、あくまで「この人がウチの製品を販売するのはウチも認めてますよ」というだけのものです。

当面いずれの販売先にも代理権を付与せず、売買契約書の締結により商品を販売、求められた場合は授権書を発行するというやり方になるわけですが、この場合「まとまった数量の注文が来るとは限らない」のが注意点です。少量の注文に対して都度輸出を行えば、輸出入経費や海外送金手数料を上乗せすると現地への納品価格はかなり高額になってしまいます。かと言って数社の注文がまとまるまで輸出をしないと、現地では欠品状態が続き販売者の信用が低下してしまうため、代理制を採用しないうちは総輸入元の協力を仰ぎ現地に在庫を持ってもらうなどの対策が必要です。

メリット

- 代理権付与に伴う契約内容についての議論や交渉の手間が省ける

- スピード感をもって実売につなげられる

デメリット

- 小口取引先が多い場合は管理の手間がかかる

- 商品の現地配送と商品代金回収について、総輸入元に協力を得るのが望ましい

- 少なくとも数社は販売先を獲得しておくのが望ましい

- 地域代理権と同じ理由で、後から特定の企業に強い権利を付与する場合、様々な反発が予想される

なお、授権書については、いずれの企業へ何かしらの代理権を付与した場合でも、その顧客となる販売者に対して発行を求められる場合があります。一方、高級スーパーなどの小売店では授権書の発行を求めてこないのが一般的(自社の屋号が信頼の証)です。臨機応変に対応をしましょう。

中国市場で食品を輸出販売していくに当たり、どの方法が正解ということはありません。それぞれの形態の長所短所を理解し、自社の現状(経験値、販路開拓のための予算、販売目標など)に適した方法でパートナーを見つけていきましょう。

中国食品展示会 出展前に準備しておきたいこと6つ

中国の食品展示会に出展するに当たっては、その他にも「必須ではないが準備をしておくのが望ましい」事項がいくつかあります。対応しておけばおくほどリスク回避、出展の成果が期待できますので、可能な限り取り組むようにしましょう。

中国で自社の商標が他者を侵害していないか調べ、申請を行う

中国で商標の登録を完了させるには、2年から3年はかかる傾向にあります。また、専門の弁理士への委託費用も決して安くはありませんので、「展示会当日の反響が良かったら取り組もう」と考える方も多いようですが、これには大きなリスクが伴います。

そもそも申請予定の商標や、全く同じ商標でなくとも類似のものが中国で登録済みであった場合、今後貴社が登録できる可能性がないだけでなく、他者の商標を侵害するトラブルにつながります。販売パートナーが見つかり、商品を販売した後にパッケージやロゴの変更を余儀なくされるという事態は避けたいところです。

また、登録できる可能性が十分にある商標の場合でも、展示会当日は「他者が申請しそうな商標を先回りして登録する」ことを目的とする輩が、会場を徘徊していることがあります。賑わっているブースの企業が海外から初めて中国へ出展していることがわかれば、先に貴社の商標を申請し、貴社が知らずに使用していれば損害賠償を請求、どうしても同じ商標を使用したければ使用料を請求するという手口です。

このリスクをゼロに近い状態にしておくために、商標登録申請については最初の出展を行う前に調査しておく方が良いでしょう。

少量で事前にテスト輸出を行い、正式通関の実績をつくる

中国では海外からの食品輸入に関する様々な規定や規制があります。実際に正式通関を完了させるまでは、どんな製品でも100パーセント輸入が可能とは言い切れません。そのため展示会においては既に輸入実績があるかどうかを質問されることも多いのですが、「ない」と回答した場合、途端にトーンダウンしてブースを去ってしまうバイヤーも多くいます。

- 展示会当日に使用するサンプル

- 本格的に購入を検討しているバイヤーへの提供サンプル

- すぐにでもテスト販売をしたいというバイヤーへの初期納品分

程度の数量を事前に現地で正式輸入しておくと、機会ロスの低減につながります。

なお、食品は初回の現地通関時に、使用が禁止されている添加剤が含まれていないか、パッケージに表示されている栄養成分表と相違がないか等をチェックするため、成分検査を実施されます。そのため通常の輸入通関に比べ多くの日数を要しますので、工場出荷から通関完了までは念のため2カ月程度見ておくと安全です。通関時に2カ月の賞味期限を失うことになりますので、賞味期限切れを起こさない程度の数量に調整して輸出することも必要です。

また、首尾よく大量の注文を獲得できた後の次回輸出を行う際、テスト輸出をまだ行っていない新しいフレーバーの商品を一緒に輸出しますと、この新商品の成分検査が実施されるため、完了するまで輸入実績のある商品も通関が切れません。初回テスト輸出の際には、今後展開予定の商品もついでにまとめて行っておくのが理想的です。

見積価格を試算しておく

テスト輸出の際にも当然ながら通関書類として、販売単価を記載したINVOICEを発行することになります。この金額は輸入時の関税に関係します。頻繁に変動する(特に単価が下がる)のは、税金を操作していると見なされる恐れがあるためNGです。一回の輸出数量に関わらず、継続して取引をする際の単価を記載するようにしてください。

加えて展示会で商談の際には、INVOICE価格に対し中国での増値税、国内物流費、保管費用、輸入代行者がいる場合はそのマージンを乗せて見積を提出することになります。この試算を行わず、大雑把な卸価格を商談時に伝えてしまうと、後日計算外の費用を上乗せせざるを得ず破談となる場合があります。

できるだけ正確な卸価格を試算の上で展示会に臨んでください。

後日の商談までサポートしてくれる通訳を用意する

自社チーム内に中国語が話せるメンバーがいない場合、展示会では通訳を手配する必要があります。ほとんどの国際展示会では主催者が通訳サービスを提供していますが、商談は当日すべて完結するわけではなく、ほとんどの場合後日まで続きます。

当日の通訳と後日商談の通訳が別の者になるのは、展示会ブースでの話と認識のずれが生じますし、何よりスポットの通訳はどこまで熱意をもって商談をサポートしてくれるかわかりません。

多少単価が高額になったとしても、一定期間はサポートしてくれる通訳を手配する方が結果的には利益につながります。

連絡先交換用のWeChatアカウントを用意する

展示会では名刺「交換」をするケースが想像以上に少なくなるはずです。なぜならバイヤーや店舗経営者がそもそも名刺を持ち歩いていないケースが多く、その後連絡を継続したければ、多くの中国人がSNSや決済に利用する、WeChatアカウントの連絡先交を換するためです。

そのため、自社チームで最低ひとつはWeChatアカウントを用意し、積極的に連絡先を交換しましょう。ほとんどの場合中国語でのやり取りとなりますので、中国語ができるメンバーのアカウントを使用するのが望ましいです。

自身の備忘ともなりますので、連絡先交換後は確認送信として相手の業種などの情報を簡単に送っておくと良いですね。相手にも自信が誰なのかを思い出させるため、製品写真を送ると次回以後の連絡がスムーズになります。

当日は積極的に試食・試飲を行い、常に行列をつくる

食品展示会で来場者が一番知りたいのは貴社の商品の「味」と言って差し支えないでしょう。海を渡って展示会に参加するのは荷物も多く大変ですが、試食・試飲は徹底的に行っておきたいところです。

この点については日本で展示会に出展する際と変わりません。冷たい方が美味しいものは冷たく、温めた方が美味しいものは温めて、他の食材と合わせた方がより美味しくなるものは合わせて、ひと手間かけてでもその場でできる一番美味しい方法で提供しましょう。バイヤーたちはその美味しさと卸価格を照らし合わせ、ビジネスの可能性をイメージできれば積極的に商談をしてくれます。

なお、牛乳と混ぜる、調味料と合わせるというように、他の食品や食材を合わせる場合には、現地で手に入るものでも美味しく提供できるようにする必要がありますので留意してください。

また、中国の展示会ではブースに行列をつくったもの勝ちです。行列ができているブースにより多くの来場者が集まります。ただの試食・試飲目当ての方も多くやってきますが、気にせずどんどん提供しましょう。貴社の商品を販売したいというバイヤーは、その行列の中に必ずいるはずです。質より数を心がけてください。

中国の食品展示会へ出展するための準備には日本の習慣と異なる項目も多く、すべてを完璧に行うのは難しいかもしれません。わからないことは専門家へ相談しながら、できるところは対応していくことが大事です。ひとつひとつしっかりと取り組みましょう。

コメント