システム構築依頼のための基礎と基本

今回は、私の経験をもとにして、システム構築依頼の基礎と基本をまとめてみました。

私自身は、現在システム開発会社を4年ほど経営しておりますが、元々は食品関連のコンサルティング業を本業として、20数年経営支援をしてきました。

さまざまな、支援依頼者から、システム導入やシステム構築の相談を受けてきましたが、さまざまなパッケージソフトを検証して提案したり、システム制作会社を紹介して導入支援を行ってまいりましたが、大きな課題点は、最終的に“言った言わない“の、揉め事が発生することです。

その問題の根底には、発注側がシステムを理解していないことと、受注側が業務を理解していないことにあります。発注側としてはシステムを理解していないことは当然で、プロの受注側が業務を理解して、構築するものと思われがちですが、業務の理解や把握までも受注側に求めてしまうと、膨大な時間と費用がかかってしまいますし、さらに前途した、“言った言わない”“聞いた聞いていない”が発生してしまうのです。

そこで、発注者の方にも大枠を理解していただくことで、スムーズに進むのが理想であると私は考え、これまでの経験を踏まえて、私が辿り着いたのは、自分でシステム構築会社を作ってしまうことでした。

弊社では、発注側と受注側の両方の立場から、食品事業者向けに特化したシステム構築を行っており、そこで培ったシステム構築依頼の基礎と基本を以下に記しますので、ご参考にしていただければと存じます。

システム構築の基礎

さて、システム化の中でも、いわゆるパッケージソフトと呼ばれるものは、既にどこの会社であっても(個人レベルであっても)何らかの形で活用はされているもと存じますが、自社のための社内システムなどを構築する検討をしたことがあったり、これから検討される方にとって、どのように進めて良いのか、ご経験者は、随分と悩まれたことと存じます。

システム構築をする上で、基礎の3要素

- 何をしたいか

- いくらでしたいか

- いつまでにしたいか

といった至極当然の事柄から成り立ちます。

これらの要素の第一段階の、①何をしたいか、のご要望はお持ちではあるのですが、ご依頼側では②いくらでしたいか③いつまでにしたいか、に関しては、希望であったり予測になることは、当然であり仕方がないことなのですが、私の経験上では、この第一段階で既に費用と納期の見積を“概算”でいいので!”と要求されることがあります。

そうなると、システム提案側としても、全体像の把握をして、納期と予算に合わせて、ご提案をするしかない状況になってしまいますが、発注側も受注側も暗中模索の状況になります。

また、大手企業様の場合は、この予算でこの納期までにどこまでできそうでしょうか、との相談を受けることもありますが、第一段階では、正直に申し上げて、発注側のご要望に寄り添ったいい返事ができるかどうかの調整をするだけの作業しかできません。

いろいろと社内のご都合などもあるかとは存じますが、システム構築を行う上で最も重要なのは、システム構築のプロジェクトマネジメントになります。

システム構築のプロジェクトマネジメントの大まかな作業

- 何をしたいか、を業務要求・技術要求・運用要求にわけて必須情報を依頼者にヒアリングします。

- いくらでしたいか、その予算は妥当なのかを検討して、予算に合わせて、できる範囲を提案します。

- 納期を早めること=制作の応援人員が増えることになるので、コストコントロールをします。

何をしたいか、の基礎には、経営・事業戦略があります。これは経営者の意思であったり、システム構築の目的や背景を確認します。

経営戦略や経営者の思いを簡潔にまとめる

- 経営環境であったり抱えている問題点から、なぜ今回のシステムが必要になったかをまとめる。

- そのようなビジネス上の効果をシステムに期待されているのかをまとめます。

- この作業を行い、経営者(経営陣)の方に確認をしてもらい調整を行います。

これをシステム構築の主旨とします。

そして、システムの本体になる業務要求を主旨に照らし合わせながら抽出します。

業務要求事項

- 〇〇ができるシステムにしたい。

- 既存システムを〇〇と連動させたい。

- 既存システムの〇〇を廃止したい。

- 社員間で共有したい。

- 〇〇業務にも活用したい。

- 〇〇情報の一元化管理を実現したい

など、さまざまな要求がありますが、これらを整理して提案をします。

業務要求をまとめたら、技術要求の確認をこないます。

技術要求とは、システムに求める機能や性能、システム全体で確保すべき処理能力やハードウエアやネットワークなどの各要素を、検証・確認します。

具体的な技術要求事項の確認

- I Tインフラ:最新のwindowsでも古いモデルでも使用できること、データベースはcsvで出力できること等

- システム能力:システムが余裕を持って運用できる容量の確保や追加、また機能追加しやすいシステム言語の活用

- 障害対策:ランニングコストに見合った障害対策の構築と提案

これらのシステム全体で確保すべき処理能力やハードウエアやネットワークなどの各要素を、検証・確認して提案をします。

運用要求事項のヒアリングと確認

運用要求とは、実際に業務で利用される状況を想定して、その運用作業や保守サービス、エンドユーザーの教育や研修などに関する要求事項を記述します。

- 運用要求:日常運用やバックアップ作業などの運用計画

- 保守要求:ハードウエア・ソフトウエア・ネットワークの保守

- 教育研修:システム利用者に対する教育や研修

- 移行要求:システム稼働に伴う移行作業など

- アウトソース要求:運用の一部や全部を外部委託を検討している場合に対応

これらの運用要求をヒアリングしてプロジェクト全体を把握して、はじめて予算と納期の算出が可能になります。

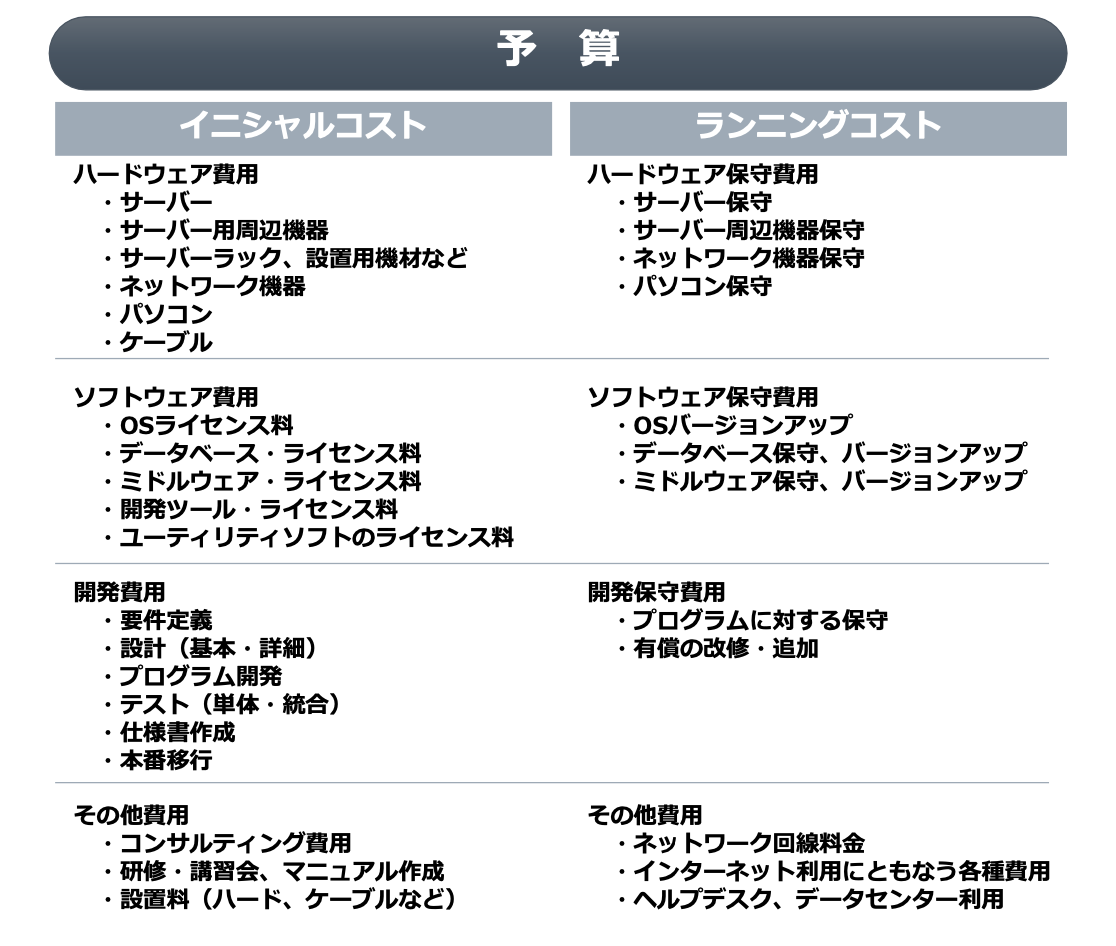

予算には、イニシャルコストとランニングコストがあります。 概ねイニシャルコストの1/10の費用が運用開始後に毎年必要になる費用となるのが目安です。

イニシャルコストには、ハードウエア費用・ソフトウエア費用・開発費用・その他の費用があります。

また、ランニングコストには、ハードウエア保守費用、ソフトウエア保守費用、開発保守費用、その他の費用がありますので、別表をご参照ください。

これらのプロセスを知ることで、発注される皆さんにも基礎知識が備わることで、スムーズであり適正コストでのシステム構築の一助になれば幸いです。

コメント